|

Personnel Management Office Report 3月号 発行日:平成18年3月1日 |

| 永浦労務管理事務所からの人事・労務に関する情報発信 |

(前書き)トリノオリンピックも閉幕しました。荒川選手の金メダルは沈みがちな今回の日本チームに大きな光をあてました。勝者に学ぶのは経営者の常で、今後、荒川選手の勝因について色々な分析が行われると思います。一方、期待されていたスピードスケートやスキージャンプは、どうしたのでしょうか。敗者から学ぶことも多いはずです。

|

最近のニュースから |

短時間勤務制を導入 新日本石油精製

新日本石油精製(株)は、育児等の事由により所定就業時間を勤務することが困難な従業員が勤務時間を短縮できる「短時間勤務制」について、労働組合に提案した。この制度は、「次世代育成支援対策推進法」に基づき策定した「第1回一般事業主行動計画」において、目標の一つに掲げていたもの。

この短時間勤務制では、小学校3年生までの子女を養育する従業員、要介護の家族を有する従業員、身体に障害を持つ従業員を対象として、一日の就業時間を5.5時間又は6.5時間のフレックスタイム制のもとで就業することを認めるもので今年の4月より実施予定。

| 今月の統計 |

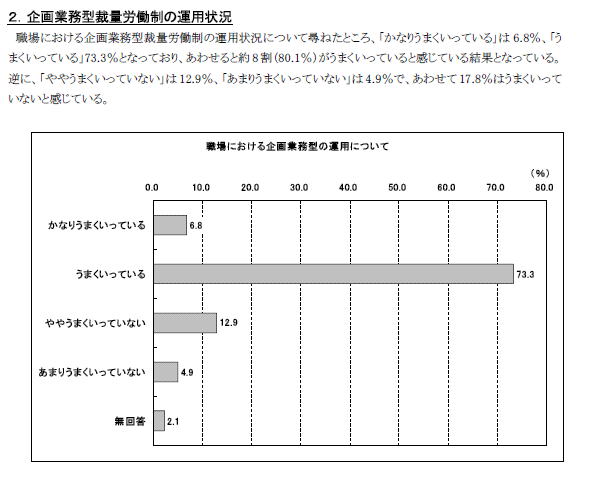

企画業務型裁量労働制 大部分の企業で「うまくいっている」

社会経済生産性本部調査

社会経済生産性本部は、昨年(2005 年)10 月から11 月にかけて裁量労働制を導入している事業場のライン管理職対象のアンケート調査を実施した。その結果のうち、運用状況についての回答は以下のグラフに示すとおり、大部分の企業で「うまくいっている」という回答が得られた。

| 今月の行政 |

共同通信によると、地方公務員災害補償基金北九州市支部の審査会は 13 日までに、北九州市立医療センターの内科部長だった土屋喜裕さん=当時(43)=が、くも膜下出血で死亡したのは長時間労働による過労死だったとする妻悦子さん(47)の請求を認めた。土屋さんの死は「公務外」で過労死ではないとしていた同基金北九州市支部長の認定を取り消した。

代理人の松丸正弁護士は「勤務医の過労死認定は全国でも数件。長時間労働を強いられている勤務医の勤務条件見直しにつながれば」と話している。

裁決は2月9日付。それによると、審査会は土屋さんの時間外労働について、倒れる前1カ月間は週平均 25 時間、前6カ月間は同 20 時間だったと認め、仕事の肉体的、精神的負荷などから「病気は公務に起因する」と過労死を認めた。

裁決書によると、土屋さんは 2001 年6月、肝臓がん患者の治療直後にくも膜下出血で倒れ死亡した。悦子さんは同年7月に同基金北九州市支部長に公務災害認定を請求したが、支部長は

04 年 12 月に公務外と認定。

悦子さんはこれを不服として 05 年2月、北九州市支部審査会に審査請求をしていた。2 月 13 日

共同通信によると、トラック運輸業界の不正を内部告発したため、約 30 年間閑職に追いやられているとして、トナミ運輸(富山県高岡市)社員串岡弘昭さん(59)が同社に約 4,000 万円の損害賠償と謝罪を求めた訴訟の控訴審は 16 日、名古屋高裁金沢支部(長門栄吉裁判長)で、会社側が和解金を支払うことなどで和解が成立した。

和解条項には和解金の支払いのほか、トナミ運輸が(告発に対する報復人事と認めた)一審判決を厳粛に受け止め、適正で公正な業務運営を心掛けることや、串岡さんの適法な言論活動を制約、妨害しないことなどが盛り込まれた。

トナミ運輸は一審富山地裁判決で支払いが命じられた約 1,360 万円を支払い済み。和解金は双方が非公開とすることで合意し、一審判決の支払額のほかに、この支払額を超える金額がさらに支払われる。

串岡さんに対しては、謝罪文の請求を放棄することや、一審判決で認定しなかった事実でトナミ運輸を非難しないよう要請した。

記者会見した串岡さんは、和解について「満足ではないが、充実した気持ち。大きな成果はあった。精いっぱいやった」と淡々と話した。

串岡さんは 2002 年1月、トナミ運輸に謝罪と約 5,400 万円の損害賠償を求め、提訴。富山地裁は 05 年2月、処遇を報復人事と認め、同社に約 1,360 万円の支払いを命じたが、謝罪請求は退けた。

串岡さんは 05 年3月、控訴。控訴審の初弁論で金沢支部が和解を打診し、長門裁判長は同9月、和解を勧告した。トナミ運輸・経営企画室は「勧告を受け、和解により円満に解決することに合意した。富山地裁判決を厳粛に受け止め、従業員の意識改革をするとともに、より一層、顧客や社会から信頼を得たい」としている。 2

月 16 日

(あとがき) 介護保険料率が3月分(4月支払い分)から変更になります。政府管掌健康保険に加入の企業については、1000分の12.5から12.3への引き下げられます。組合健康保険に加入の企業については各健康保険組合にお問い合わせください。